仙游的九条茶有点神秘,目前主要产地有赖店镇林田村和园庄镇高峰村。听仙游县政协副主席王建煌说林田村有一株350年的九条茶古茶树和150年的成片九条茶林,记者决定前往探访。

去林田村不好走,不说山路弯弯曲曲,单离赖店镇人民政府就要1个小时的车程。从赖店镇开车去林田村,必须顺着三郊线,绕道龙华金溪村,穿过泉州市罗溪镇广桥村,看到罗溪镇双合村牌子左拐进去,再开山路30多分钟才可到达。去仙游的一个村,居然要经过泉州的地界,着实令人称奇。

林田村地处赖店镇南部偏僻山区,东与该镇磻硎村邻界,西与泉州市洛江区罗溪镇双合村接壤,南与罗溪镇洪泗村毗邻,北与仙游县龙华镇交界。地域面积5.28平方公里,耕地面积20.8公顷,山地面积506.67公顷。辖2个自然村,5个村民小组,现登记在册人口250多人。居住村民全部姓陈。

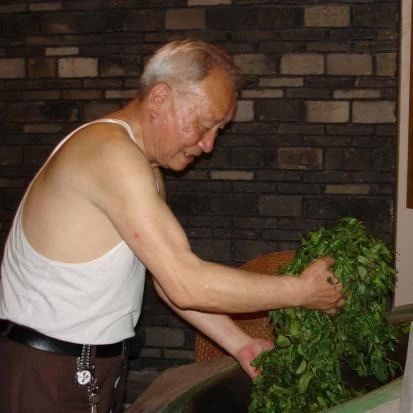

12月11日下午3时许,记者来到林田村九条茶林时,九条贡茶市级非遗传承人陈元豹带着2个村里的小伙,正在一株350年的九条茶古茶树下砌矮墙(如图)。他说这片山,一头叫狮头山,另一头叫老鹰山,海拔660米。林田村之前有人口500多人,因交通不便,经济条件较差,青壮年“人往高处走”,大都去泉州晋江了,20多年来,人口减少了一半,只有过年回家祭祖才热闹一点,平常村里也没几个人在。

“十分感谢王建煌,她上周来林田调研,说要好好保护这片古茶树。在她的过问下,县林业局人员第2天便来踏勘,现在我们先行一步保护起来。”陈元豹说。

这株最老的九条茶树是连理树,据仙游县林业局勘察,树龄350年,树高8米,树冠9米,胸围94厘米,地围105厘米。

记者了解到,除了这株350年的九条茶古茶树,茶林中还有10株150年的九条茶树被同时列入仙游县古树名木保护。

据《仙游县志》记载,九条茶的制作源于北宋,至今已有千年历史。为把家乡的这片九条茶产业做强做大,2018年,事业有成的陈元豹回到仙游,注册了福建省九叶茶农业科技发展有限公司,全身心参加各种展会,跑销路,打名气,同时抓繁殖育苗,手制九条贡茶,传承非遗技艺。村里的人连亲带戚,都很支持他。

记者了解到,2018年在厦门举行的第十届中国世界功夫茶大赛颁奖典礼上,陈元豹报送的九条贡茶,荣获五星金奖项目。

九条茶并非普通茶叶,生物学名为“杨梅叶蚊母树”,是一种属于红毛榉科的乔木植物,叶嫩味酸,生长于仙游赖店与园庄交界的九龙岩一带。传说,宋代岩里寺祖师尚安有一天胃肚不适,在院外草坪上喝茶,一阵风吹过,几片树叶落入热乎乎的大茶杯中。尚安没有留意,举杯喝茶,只觉茶味微酸适口,胃肠顿时舒服多了。

九条茶本无名,尚安称之为酸茶,来讨酸茶的人多了,寺里限量供给,每人每次仅限九片嫩叶,显得无比珍贵,于是,才成为“九条茶”。每年开春时节,茶树发芽的时候,山民们便成群结队来到九龙岩山上采摘,经过数道工序制成茶叶。

据传,北宋年间,时任朝廷大员将其献给宋徽宗,深得皇室喜爱。南宋时,日本和尚来到岩里寺,喝了九条茶后极为赞赏,便带回日本。明清时期,日本人还经常到园庄采购九条茶。明代时,经“三朝元老”仙游籍户部尚书郑纪推荐,九条茶成为皇室贡茶,称为“九条贡茶”。

年近六旬的陈元豹坦陈,由于地处深山,莆田人并不认识九条贡茶,或仅知其名,不知其味。长期以来,茶叶未能得到推广,加上产地范围狭窄,制作工艺复杂,懂得制作技艺的人不多,产量也有限,所以九条贡茶越发珍贵。

“如今,乡村振兴的大好机会来了!”陈元豹说,他正打算把村里现存的农舍进行统一整修,筹建一个原生态的农家庄,保护老茶树,讲好茶故事,在为村民增产增收的同时,也可以让城市生活的人们,体验日出而作、日落而息的原始农家生活。

(全媒体记者李俊华文/图)

来源:莆田网,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

近日,文化和旅游部推出2023年第二期“乡村四时好风光”全国乡村旅游精品线路143条,邀您走进乡土中国、感受诗画生活。本期线路通过“农耕返璞”“茶香萦怀”“诗意栖居”三个分主题,将乡村中的农耕活动、非物质文化遗产、农业文化遗产、传统村落、文物古建等文化资源融入乡村旅游产品和线路,推动乡村文化和旅游深度融合,让广大游客领略农耕文明的独特魅力和时代风采,让青少年亲近乡土,感受耕作不易、体会农家艰辛,让中华优秀传统农耕文化中蕴含的思想观念、人文精神、道德规范滋养人心、润泽社会。 安徽·“揽胜茶乡 共享非遗”竹海茶香品鉴之旅 ,安徽·“寻祁红前世今生 游水韵茶乡”之旅获文化和旅游部推荐,两条线路涉及多个景点。

1

“揽胜茶乡 共享非遗”竹海茶香品鉴之旅

一、线路简介

广德市地处安徽省东南部,位于苏、浙、皖“三省八县”交界处,是中国竹子之乡、中国黄金芽第一县,本地所产“广德黄金芽”茶香四溢,吸引众多游客到此赏竹海、品茶香。

另外,黄山区还是中国名茶之乡,太平猴魁的唯一核心产区。1915年,太平猴魁从名叫猴坑的偏僻山村走出,在巴拿马万国博览会上荣获金质奖章,从此蜚声海内外。

春夏时节,走进名茶之乡黄山区,探访太平猴魁核心茶区,揽胜茶乡山水、体验制茶工艺、品味猴韵兰香。

二、行程路线

笄山竹海景区→笄山村→云景牛山景区→澄德现代庄园→牧春度假村→东亭湖景区→新明乡→太平猴魁茶文化博物馆→华绿园→朝代茶馆→东黄山旅游度假区

三、最佳旅游时间

6-8月

四、主要乡村旅游点(项目)介绍

1.笄山竹海景区: 笄山竹海景区距广德城约6公里,是国家3A级旅游景区,也是广德国家登山健身步道的起点。景区坐拥1.5万亩毛竹资源,登上山巅,凭眺笄山,连延百里的翠竹,起伏重叠,竹海涛涛,让游客心醉神迷。

笄山竹海

2.笄山村:笄山村是笄山竹海景区所在地,是全国乡村旅游重点村,当地特产笄山竹笋获得国家地理标志商标认证,全村有30余家民宿(农家乐),正在逐步发展成为广德特色民宿集聚区。

笄山村

3.云景牛山景区:云景牛山景区位于广德市卢村乡,是集观光度假、亲子游乐、森林康养、茶旅体验和红色旅游于一体的国家3A级旅游景区。景区海拔668.8米,峰峦叠嶂、满山翠色,四面群山环抱,千亩茶园常年云雾缭绕,景区内的“牛山青”是有名的“广德黄金芽”黄茶品牌。

云景牛山景区

4.澄德现代庄园:澄德现代庄园以万亩竹海为依托,东倚将军山,西眺卢湖,由草木情缘、养心村、果蔬鱼工厂三个区域组成。庄园还是一个智慧庄园,建设之初就融入数字化理念,自主开发罗盘云PMS系统,在人力、财务、供应、生产、销售、安全、综合等方面全程实行智能化管理。

澄德现代庄园

5.牧春生态休闲旅游度假村:度假村位于卢村乡甘溪村茶场,项目总体规划面积为1100亩,目前民宿改造部分已正式营业。整个项目以慢生活为设计主题,崇尚慢生活,注重“有机”“乐活”,以产业为基础,建植优质草坪,形成草原牧场景观。

牧春生态休闲旅游度假村

6.东亭湖:东亭湖原名浴兵池,紧邻圣渎运河,为著名的古代水利工程遗址,据南宋《桐汭志》记载,治水英雄张渤“志欲通津于广德”,开凿连通广德至长兴的圣渎运河,张渤为了解决大军们沐浴而挖掘了“浴兵池”,就是今天碧波荡漾的“东亭湖”。

东亭湖

7.新明乡猴坑村:猴坑村是太平猴魁的发源地和核心产区,背倚绵延高耸、云雾缭绕的茶山,前临烟波浩渺、碧水如画的太平湖。白墙黑瓦的村落倒映在茶山碧水中,好一派美丽恬静的山野风光,游客到此可以看一看百余年的猴魁茶王树,品一品有着“绿茶王子”之称的太平猴魁茶。

新明乡猴坑村

8.宋韵茶馆•溪隐茶舍:黄山区推出六家朝代茶馆,其中,宋韵风格的茶馆——溪隐茶舍位于黄山北麓,浦溪河畔,这里是繁华之外的一处清静之地,具有宋代极简美学的茶空间。在这里除了可以品鉴太平猴魁,还能感受“宋时四雅”之焚香、点茶、插花、挂画的乐趣,在宋代点茶十二器里,沉浸式体验点茶、斗茶、茶百戏,带你穿越时空,感受一盏茶里的千年美学气韵。

宋韵茶馆•溪隐茶舍

9.太平猴魁茶文化博物馆:位于太平经开区的猴坑茶业有限公司大院内,内设太平猴魁核心产地、太平猴魁制作技艺、创始地猴坑历史、太平猴魁历史等11个展陈区,在这里,不仅可以清晰了解太平猴魁的历史起源、发展历程,还可以学习品鉴名茶、体验制茶工艺,感受太平猴魁深厚的茶文化。

五、特色美食和创意产品推荐

特色美食:笄山贡笋锅、蒿子馍馍、太平臭鳜鱼、太平湖鱼头汤、皖南刀板香、特色“红太阳”、山林跑步鸡、米粉蒸肉、水晶葛粉圆子、春色清明粿、太平浇头面等。

蒿子馍馍

土特产:笄山竹笋、广德黄金芽、太平猴魁、黄山毛峰、徽州臭鳜鱼、腊味火腿、竹笋、山茶油、葛根粉、樵山香榧、小干鱼、樵山高山辣椒酱、辣椒片等。

太平猴魁

创意产品:太平有礼、悠悠湖文旅街区文创礼品,闲悠悠玩偶、白鹇胸针、白鹇手帕、白鹇帆布包、白鹇渔夫帽。

六、交通方式

自驾:笄山竹海景区距广德城区(约6公里,10分钟左右)。

新明乡距黄山市区(约70公里,2小时左右),可经京台高速到达黄山区,从甘棠收费站下高速。

乘京福高铁到达黄山北站或旌德站,或者乘坐飞机到达黄山机场,落地后租车前往黄山区,区内部分民宿酒店也提供接送站服务,可咨询。

公共交通:乘广德3路公交车至笄山路口下,或乘坐广德—笄山城乡公交,至笄山竹海景区停车场下。

1

“寻祁红前世今生 游水韵茶乡”之旅一、线路简介

走进润思祁红老茶厂品温润红茶,领略20世纪建筑遗产的历史文化,到霄坑绿茶基地,享受茶园风光,体验茶叶采摘、观摩茶叶制作、参与新茶品鉴等,还可前往参观霄坑大峡谷,观摩高山峡谷、听松涛阵阵,在天然氧吧里给肺部做个深度“SPA”。此条线路,游客不仅可以欣赏传统祁红制作技艺,观茶艺表演,听传承故事,还可参观有中国茶界“黄埔军校”之称的“茶业改良场”旧址,赏金丝楠木。

二、行程路线

池州国润茶厂→霄坑村→霄坑大峡谷景区→ 祁源茶厂→ 同春村→花园乡南溪村→ 花园乡源口村→中国祁红科技博览园→祥源祁红文化产业博览园→平里祁红小镇→芦溪乡→闪里镇→箬坑乡

三、最佳旅游时间

4月1日—6月30日

四、主要乡村旅游点(项目)介绍

1.池州国润茶厂:安徽国润茶业祁门红茶老厂房位于池州市池口路,在老厂房里,几间毛茶库,与旁边的老机房和拣场等房屋所共同构成的建筑群,曾入选第二批中国20世纪建筑遗产项目名录。

2.霄坑村绿茶采摘:霄坑绿茶原产地在梅村镇霄坑村,选用优质大叶马兰枝鲜叶,采用“摊青—杀青—揉捻—干燥”等制作工艺,严格按照有机茶制作标准精制而成,其外形紧结壮实,内质风格独特,色泽翠绿油润毫显,冲泡后雾气环绕,香郁芬芳高长,味醇鲜爽回味甘甜,汤色清澈绿亮,叶底嫩绿完整,素有“春满晶宫、绿满杯底”之美妙。村里每年都会举办霄坑绿茶开园节,游客可以进行茶园观光、采摘、观赏茶叶制作、品茶购茶等一系列活动。

霄坑茶园

3.霄坑大峡谷:霄坑大峡谷风景区位于贵池区梅村镇,为国家2A级旅游景区。景区坐落在长约25公里的高山峡谷之中,两边群山巍峨,竹海无边,松涛阵阵,谷底溪水长流不断,岩石晶莹剔透,峰谷内云蒸雾绕,气象万千,是人们寻古探幽、观光揽胜的好去处。

霄坑大峡谷

4.祁源茶厂:祁源茶厂位于洪方街,茶园则在海拔1170余米的雁落坡山上,雁落坡与红旗岭同属仙寓山山脉,山中瀑布溪流无数,生态环境极佳。这里有着悠久的祁红历史,与祁门红茶一脉相承,其生产的工夫红茶,色泽鲜润,毫色金黄,入口醇和,回味隽厚,是追寻茶源、品味古茶的绝佳之地。

祁源茶厂

5.同春村:“一杯在手,天下同春”的同春茶号曾闻名遐迩。清光绪元年(1875年)黟县人余干巨,从福建回籍,便在至德县(今东至县)制茶并设立红茶庄。当时同春设有多处祁红茶号,为祁红的发展与创新立下了卓越功勋。同春村山高林密,散落千米之巅的野茶,与丹桂相依,与芝兰为伍,与松柏共存。花香茶韵,松涛形神交融,灵气互通,形成了“同春云尖”的优异品质,深受世人青睐。

同春村茶园

6.花园乡源口村:源口村位于两省(皖赣)三县(东至、祁门、浮梁)交界处,境内古徽道纵横交错,是古代商贾经商贩茶的要道,“前月浮梁买茶去”形容的便是该地的贩茶史。同时这里还是北纬30度黄金产茶带,土壤PH值为5.0左右,属厚层扁石黄红壤,非常适宜茶叶生长。在这里,可以沏上一壶香茗,与当地茶农品茶闲谈,倾听过去的贩茶故事。

花园乡源口村

7.祁门红茶制作技艺:祁门红茶是中国十大名茶中唯一的红茶。以“香高、味醇、形美、色艳”四绝闻名世界,因与印度的大吉岭红茶和斯里兰卡的乌瓦红茶同被称为“世界三大高香红茶”而享誉全球。祁红制茶过程分为初制和精制两大部分,初制有萎凋、揉捻、发酵、干燥四道工序。精制有筛分、切断、风选、拣剔、复火、匀堆等工序。成品祁红,外表色泽乌润,条索紧细,锋杪秀丽。汤色红艳透明,叶底鲜红明亮。最具魅力的是香气,国内外茶师称为玫瑰香或苹果香,并带有蕴藏的兰花香,清香持久,独树一帜,被誉为“祁门香”。

8.安茶制作技艺:安茶为中国历史传统工艺名茶,创于清中期(1725年前后),是介于红茶、绿茶之间半发酵的紧压茶,民间又称“软枝茶”,安茶产于安徽省祁门县西南乡的芦溪、溶口一带,尤以芦溪乡最为集中。安茶选料精细,工艺独特,制作讲究,品质优良。采摘新茶萎凋后,稍加揉捻,经九蒸九晒九露后,压紧装入在箬叶与小竹篓内,再放入烘橱内烘干,茶叶便凝结成椭圆形块状.

五、特色美食和创意产品推荐

特色美食:蒿子粑、卤竹笋、炸黄精、河三鲜、杀猪汤、葛公豆腐、葛粉粑、小河鱼、中和汤、千层锅、臭鳜鱼、肉丝糕。

土特产:西山焦枣、霄坑绿茶、乌沙小花生、苞芦松、干香菇、祁门红茶。

祁门红茶

旅游商品:杏花村文创产品、粽茶、茶饼。

六、交通方式

自驾:G50(沪渝高速)池州出口距石门高游客服务中心(60公里,1.5小时)。

高速出口距离霄坑村(44公里,1.2小时)。

从东至县城出发,至葛公镇的祁源茶厂、同春村(25公里,41分钟)。

从葛公镇出发,至花园乡(30公里,44分钟)。

公共交通:城乡公交分别在葛公镇、花园乡下。

来源:徽茶

如有侵权 请联系删除

武夷岩茶传统制作技艺是乌龙茶制作技艺的始祖。2022年,武夷岩茶制作技艺作为子项被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。武夷岩茶传统制作工艺包括萎凋→凉青→做青(摇青⇌凉青)→初炒→初揉→复炒→复揉→毛火→扬簸→凉索→拣剔→足火→吃火→团包→补火15道工序。由于独特的自然生态环境和严谨的制作工艺,形成了武夷岩茶独有的品质和风格。本期对武夷岩茶的传统制作技艺进行总结,以期抛砖引玉,为深入认识、传承武夷岩茶制作技艺提供参考。

一、萎凋(倒青)

萎凋是岩茶制作过程中的第一道工序,是形成岩茶香气与滋味的前提。

1. 晒青

晒青须在晴天进行,其程度与阳光强弱、气温高低、风速、地面辐射等因素密切相关,主要目的是使茶青在短时间内散发一小部分水分。一般掌握“宁稍轻,勿过重”的原则,不能单纯以温度、湿度、时间、减重率为依据来决定晒青程度,更要注重叶色的变化和香气的挥发程度。茶青倒入青弧内或摊于谷席上,抖松摊开散热,经过开青,轻轻将茶青均匀平铺于水筛上,摊青要薄(0.5~1.0 kg/m²)。晒青历时应根据茶青老嫩、品种、采摘时间、产地、气候等因素决定,“看天晒青,看青晒青”,一般15~30 min,中间翻青1~2次。阳光强烈时不宜晒青,否则茶青易被灼伤,造成死青。被晒伤的茶青会散发很浓的青臭气,可见大面积红变的叶片,嗅之呈死青气,严重影响成茶品质。

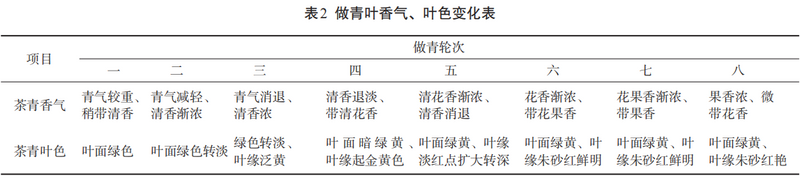

姚月明先生传授开青技艺

2. 加温萎凋

遇阴雨天或傍晚进厂、无法采用日光晒青的茶青,则置于萎凋楼进行加温萎凋。将茶青薄摊于竹帘上,厚度约7 cm,用炭火加温,利用竹帘及叶层具有空隙透气的特性,让热风穿过叶层带走水分,以达到萎凋目的。加温过程中,通过来回移动青楼下放置有木炭铁锅的四轮车,使叶层上方受热均匀。期间要及时翻拌茶青,使茶青受热均匀,温度过高易使茶青烫伤变红,一般不超过39 ℃。上午萎凋,则时间短、程度轻,下午萎凋,则时间长、程度重,雨水青的摊叶厚度厚于晴天晚青,且须多翻动。萎凋叶须置于软篓中,并放在大青弧中散热后摊于水筛上。由于萎凋叶失去较多水分,置于水筛的叶量要多,摊凉一段时间后3筛并为2筛,再移入青间做青。

萎凋适度叶色

萎凋程度主要根据叶态的变化来掌握。外观上,茶青由鲜绿色转为暗绿色,刚采下的茶青表面富有光泽,呈鲜绿色,经萎凋逐渐转为暗绿变淡,失去原有光泽;质地上,用手触摸可感茶青质地由偏硬转为稍软,叶缘稍卷缩,手持茶梢基部第二叶会自然下垂(萎凋及后续工序均以第二叶为判断标准);香气方面,由夹杂水味的青臭气转为略带清香。萎凋叶减重率为10%~15%,但梗中还保持较充足的水分时为适度,即可移入室内凉青。

二、凉青

萎凋后的凉青是让茶青散去内部热量并继续失水(一般减重2%~4%),历时50~60 min。晒青或加温萎凋后都须凉青,使芽叶各部位水分重新均匀分布,降低叶温,柔软的叶子变硬挺,恢复紧张状态(俗称“还阳”),以筛中部分萎凋叶叶尖因变硬挺而穿过筛孔为凉青适度标准。

三、做青

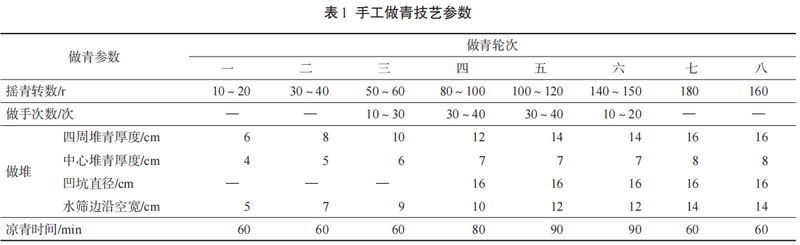

做青是乌龙茶半发酵工艺的标志性工序,也是岩茶制作工艺中复杂又关键的一道工序,是以发酵为主,以继续走水为辅,兼具轻揉捻的过程。做青必须在清洁卫生、控温控湿、通风透气的专用做青间进行。做青间长约10.0 m、宽6.5 m、高2.8 m,四壁由40.0 cm厚的泥墙筑成,设有一门进出,北面墙设一可开闭的窗户,以调节空气流通,保持室内空气新鲜。为避免日光直射,做青间顶上材料采用楼板。室内中央留有供操作的适当空间。相对湿度控制在75%~80%为宜。夜晚气温下降时,于做青间中央烧炭火加温,温度控制在22~28 ℃,26 ℃最适宜茶青发酵。

做青要掌握“看青做青、看天做青”的原则;掌握重萎凋轻摇青、轻萎凋重摇青,多摇少做、先轻后重的原则;摊叶厚度先薄后厚、凉青时间先长后短、摇青时间先短后长的原则。

看青做青

(1)看品种:蜡质层厚的品种耐摇,如大红袍、肉桂;气孔数目多的品种叶片水分散发快,要注意保水;容易发酵的品种宜轻摇,如水仙、八仙、白鸡冠、水金龟。

(2)看老嫩度:一般偏嫩茶青含水量较高,走水时间加长,晒青要足,多次轻摇青,做青历时长;粗老茶青含水量较低,做青时要注意保水,堆青要厚,凉青时间短,重摇青,一定程度上破坏叶缘细胞组织以达到摇青效果。

(3)看产地:坑涧茶园的叶片相对较大,含水量偏高,则做青前期摇青要轻,摊青要薄,凉青时间长,做青历时长;山冈或向阳的茶园,茶青相对较小,含水量偏低,摇青可适当重些,摊青厚,凉青时间短,做青历时短。正岩山场的茶青内含物质丰富,做青时间可根据需要适当延长;而外山茶青原料内含物质较正岩山场茶青少,做青时间不宜太长,否则将导致成品茶香低味淡。

(4)看进厂时间:因须夜间炒揉,上午进厂的茶青凉青时间要加长,摊青稍厚以免茶青水分蒸发过多,做青时间较长,则摇青、做手要轻,使叶缘细胞轻度破损,发酵不要过快;傍晚进厂的茶青则相反,因距夜晚炒揉时间较短,凉青时间需缩短,摇青与做手要稍重。“上午青”做青时间加长,“晚青”做青时间缩短,才能让做青程度基本一致。

(5)看萎凋程度:萎凋轻的茶青含水量高,叶张较硬挺,可适当重摇青、薄凉青,促进走水;萎凋重的茶青含水量低,要注意保水,轻摇青,做青历时短。

看天做青

(1)看天气:晴天为北风天,空气湿度低,做青时茶青易“走水”,可适当重摇,减少摇青次数,厚摊以免茶青“走水”太快;阴雨天为南风天,空气湿度大,不易走水,茶青酶活性低,成茶品质较差,须增加摇青次数,每次增加转数,薄摊,促进茶青“走水”。气温低时,叶内化学变化缓慢,摇青转数适当增加,茶青适当厚摊,否则发酵不足,香气低;气温高则相反。

(2)看季节:春季气温不高,空气湿度相对高,做青“走水”相对缓慢,摇青次数多,做青历时长(8~12 h);夏秋季气温高,空气湿度低,茶青失水快,摇青次数少,做青历时短(4~6 h)。

做青工序

(1)摇青:摇青要遵守“先轻后重、转数由少到多”的原则,随着摇青程度加重,叶边从淡黄转为金黄,后逐渐出现红点,叶缘转变为朱砂红;逐步产生清香、清花香、花香、花果香、果香(熟香)的有规律的变化。

(2)做手(碰青):双掌直竖收拢茶青,同时轻轻拍打,使茶青互碰,弥补摇青时互碰力量的不足,促进破坏叶缘细胞组织,并用手温促进发酵。以多摇少做为佳,缓慢摇青与做手的茶叶香气更佳,叶底呈朱砂红。做手过重则会造成叶红边变暗,汤色红暗,香气短飘。

(3)凉青:每次摇青或做手后将茶青做堆,再放置于青架上进行摊凉,当茶青青气消退、香气显露时,即开始下一次摇青。

做青适度以第二叶为判断标准。通过手触判断。在最后1~2次摇青或做手时,由于水分缓慢蒸发,茶青变挺,茶青触手较先前稍硬,特别是叶尖有刺手感,翻动有“沙沙”声。发酵后手触茶青感觉柔软如棉为适度,即可炒青。

通过眼观判断。叶片水分含量不均使叶缘收缩、叶背稍向内卷、顶端较嫩茶梗收缩皱起,整体叶呈汤匙状,即为做青适度的茶青。每水筛中有一半左右茶青符合此标准则说明做青适度,即可炒青。

通过鼻闻判断。做青时香气随水分扩散而挥发,青草气随发酵作用变为花果香。闻茶青为明显花果香、无青臭气、带轻微的酸甜酒味时为做青适度。

做青适度后、炒青前进行拌青,对做青叶进行翻拌与抖动,使各筛做青叶混合均匀。拌青结束后进行发篓,将做青叶集中装入软篓内,防止茶青继续蒸发水分,并促使茶青急速发酵。每软篓可装20~30个水筛的做青叶,装茶厚度40~45 cm,便于提高叶温,使做青叶充分发生“熟化”作用。经过一定时间,手伸入软篓有微热感,即可炒青。

发篓

四、炒青

炒青固定做青形成的品质,同时使叶片变软,便于揉捻造形。手工炒青时锅温、投叶量及炒青时间需适当控制,炒青火力要大,燃料使用小木柴兼蕨类,将锅烧热,先用磨锅石磨锅,将磨锅石自锅底由下向上旋转。锅温达220~250 ℃,锅底壁发白,手伸至锅口上方有一定烫热感但又可承受时,则表示锅温已达到初炒温度要求。使用直径60 cm的单斜锅,每锅投叶量为0.60~0.75 kg,初炒时间3~5 min。炒青有团炒、翻炒、吊炒3种手法。

团炒

一种闷气的炒青手法。双手手指分开,执茶青呈球形,用手不离叶、茶青不散开的方式在锅中滚炒,以快速提高叶温,钝化酶活性。当水汽大量产生,炒茶青会烫手即行翻炒。

翻炒

一种半闷半透的炒青手法,炒时双手手指并拢,手心先向下呈半圆形从锅中向锅边移动,至手掌边相靠时手心突然翻转向上,将茶青整体自下而上、由里向外翻,稍有间隙即行第二次。

吊炒

一种全透气的炒青手法,茶青向上离锅心40~60 cm高处,而后使茶青呈松散状飘落入锅,如此往复,吊炒所用时间根据茶青含水量决定,如果含水量低则不必吊炒。

当做青叶投入炒青锅中,高温使低沸点芳香物质(青臭气)大量挥发,掩盖了做青适度时做青叶已有的香气,逐渐清香显露而青臭气减退,随后低沸点芳香物质基本挥发尽,香气由清香转为熟兰花香,此时兰花香相比做青适度叶的兰花香更强烈,类似水果成熟后的香气,因此可认为炒青对岩茶香气来说是一个“纯化”的过程。当叶质已柔软如棉且有黏手感,手握炒青叶成团,折梗不断;叶色转暗,嗅之有熟香气味而无青臭气时即达到炒青适度标准,立即起锅。

五、揉捻

揉捻是岩茶塑形的主要工序。初揉每人每次揉叶量为0.20~0.25 kg,揉捻时间为2~3 min,中间解块一次,以散发茶团热气,避免水闷气产生。揉捻至茶汁部分外溢黏手,叶基本卷成条索如蜻蜓头、秤钩耳、龙圈状,同时浓香扑鼻,即可解块复炒。

六、复炒(炒熟)

复炒耗时虽短,却能弥补初炒的不足,是形成岩茶韵味的必需过程。复炒可散发未去尽的青臭气,通过加热便于复揉塑形。此外,揉捻后附于叶表的茶汁,与高温铁锅接触可形成特有的焦糖味及茶叶本身芳香。投叶量0.45~0.50 kg,锅温180~200 ℃,低于初炒温度,时间极短(0.5~1.0 min)。用双手将初揉的茶叶呈圆形散铺于锅中复炒,不需连续翻动,稍停10 s使叶受热,用双手指尖收聚茶叶翻面,稍停7 s再将叶散铺于锅中,再行收聚茶叶翻面(此时水汽上冲,叶热烫手)即起锅。

七、复揉

复揉0.5~1.0 min,揉法同初揉,揉速稍加快,使条索进一步卷曲紧结,使茶汁充分溢出。复揉结束将茶团解块,即可送入焙间烘焙。

八、毛火(初焙、初烘、水焙、走水焙、抢水焙)

毛火是散发茶叶水分、紧缩固定茶条、进一步挥发青气、破坏残余酶活性的重要步骤,须使用特制平面烘心焙笼进行。复揉后的茶叶送入焙间,倾茶入焙笼中的焙筛上,并均匀地摊至极薄,每笼投叶量为1锅炒青叶(0.45~0.50 kg)。然后将焙笼移至焙窟上,采用明火烘焙,温度为100~140 ℃,焙筛仅距离火面22~23 cm。焙茶4~5 min后,用手判断茶叶有四五成干时即须翻焙,取下焙笼置于焙盘上,双手翻拌并摊开焙筛中的茶叶,将焙笼移向较低温度的焙窟上再焙,4~5 min后翻焙1次。焙笼时常移动,并不固定于某一焙窟,当茶叶烘至7成干时下焙。毛火共历时约15 min。

九、扬簸

初焙后的茶叶倒入大簸箕,每2焙笼茶叶做1次扬簸,使叶温下降,并扬去碎末、三角片、轻条、梗皮及夹杂物,以减轻拣茶工工作量。

十、凉索

将扬簸后的毛火叶摊在水筛上,每6焙摊成1筛,再移出焙间置于凉架上摊凉,摊凉5~6 h。梗叶间水分重新均匀分布,这时手握凉索叶变软,闻之有熟化果香,色泽变为油亮沙黄 (俗称宝色或蛙皮绿)。毛火茶凉索时间不宜过长、摊叶厚度不宜过厚,否则不但会变色,还会引起酸化而产生酸味或闷味,造成品质下降。

十一、拣剔

每位拣茶工取1筛经凉索的茶叶进行拣剔,拣去的黄片、茶梗放在一起称为“茶头”。条索不够紧或粗松大叶另放一堆,可加工制成焙茶。挑选技术娴熟的拣茶工为复拣工,将拣茶工拣过的茶叶巡拣一遍 (俗称为“巡茶”),将尚未拣剔的黄片、茶梗全部去尽,需将当日所制茶全部复拣完。

十二、足火(复焙、再干)

足火温度比毛火低,为80~100 ℃。足火时焙筛筛面向下,名丛足火时须在焙筛上加垫40 cm×40 cm的方形毛边纸,避免火力过猛而焙焦茶叶,每焙笼合计约0.76 kg茶叶。复焙水仙及普通奇种时不衬纸,每焙放茶约1 kg,平铺于焙筛上,厚约3 cm,直接烘焙。足火须历时1个多小时,温度在100 ℃以下,焙17 min后摊于面上的茶叶已不湿,进行第一次翻焙;待水分散发,茶叶内温度高至100 ℃,再焙24 min,手触茶叶“沙沙”作响,进行第二次翻焙,再焙36 min后,进行第三次翻焙。第三次翻焙后,茶叶焙至足干,进入吃火工序。

十三、吃火(炖火、焙火功)

吃火是岩茶制作的特有工艺,也是制作过程中的重要工序,对增进茶汤颜色、提高滋味甘醇度和香气熟化度有良好效果。对足干茶叶进行吃火,温度为120 ℃左右,凭借焙茶工的经验决定翻焙次数及时间,通常以翻焙3次的火力最佳。每次翻焙时须对焙窟炭火堆“拨灰”,即用小焙刀在火堆边沿拨开灰烬,但不拨开火堆中间灰,以保持火力均匀。

半盖焙(左);全盖焙(右)

十四、团包

茶叶吃火起焙后进行团包。每包0.13~0.16 kg,开采前期的茶叶因原料较嫩,每包可包0.16 kg,开采中期茶叶每包仅可包0.13 kg。团包时将纸连茶取于左手、靠于胸前,右手拾起纸面,四面拾褶紧紧捻成圆包,故称团茶。拾褶后于“纸脐”上一压,以免包纸反弹散开,将团包褶合口向下放置于簸箕中,等候补火。

十五、补火(坑火)

补火时焙笼较高的一端朝上,将团包茶叠放于焙笼中,每焙笼放入3层团包茶,每层14包,共计42包,再将焙笼放于焙窟上,焙笼顶加盖烘焙,避免香气挥发。补火比足火时间短,约1 h,当手触焙笼上部团包纸面有热度即可,其目的是烘焙“种纸”内含水分,防止团包时茶叶受潮而导致品质变化。补火完成即代表毛茶制作结束,将毛茶装入锡胎或铁胎茶箱内,外套木箱,再分级精制。

综上,武夷岩茶传统制作技艺应根据茶青的采摘标准、老嫩度、产地、品种,以及季节和气候等因素,并结合制作场所、制茶工具、人工配备、质量监管等情况,灵活把控制作过程的每一道工序。既要掌握各工序的技艺要点,又要环环相扣,方能制成武夷岩茶的独特品质。

来源:中国茶叶

如涉及版权问题请联系删除